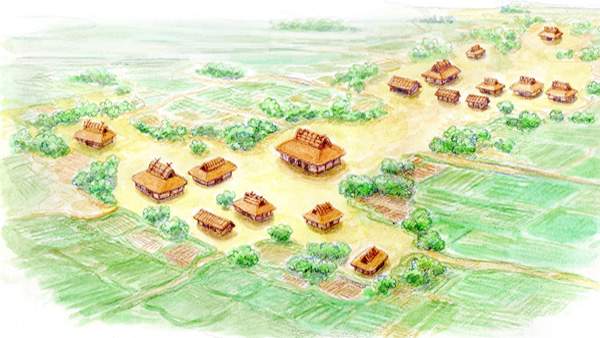

奈良・平安時代の建物群 2 いしかわの遺跡 №43 長池カチジリ遺跡・長池ニシタンボ遺跡 は野々市市長池地内に所在します。 二級河 川安原川広域河川改修工事に伴う発掘調 査で、長池カチジリ遺跡で弥生時代後期 ~古墳時代前期の集落を、長池ニシタンボ 遺跡では弥生時代後期、室町時代の集落 を確認しました。 長池カチジリ遺跡では、集落を区画する 弥生れます。平安時代前期頃の平安宮 の建物の赤い塗装には、建物の性 格や塗装箇所の違いに応じて異な る二種類のベンガラを使い分けて いた可能性もあるのです。 まとめ 現代のみならず平安時 代の人は、鮮やかな赤い色を発色 する希少で高価な朱を建物塗装に 平安時代の主な建築物 平等院鳳凰堂 中尊寺金色堂 貴重な平安時代の建築物 平安時代は794年に平安京に都を移してから、鎌倉幕府が開かれる1192年まで約400年間続いた時代です。 この長い間に建築に関しても変化しており、平安時代の建築物には奈良時代とは違った特徴が見られます。 では、平安時代の建物はどのようなものだったのか、見ていきましょう。

A Design Of A Heian Era Building 平安時代 建物 建築物

平安時代 建物 造り

平安時代 建物 造り-平安時代の建築写真集 願成就院宝塔 (重要文化財) (岩手) 釈尊院五輪塔 (重要文化財) (岩手) 中尊寺金色堂 (国宝) (岩手) 中尊寺経蔵 (重要文化財) 高蔵寺阿弥陀堂 (重要文化財) 鳥居・ (重要文化財) (山形) 八幡神社鳥居・ (重要文化財) (山形) 阿弥陀堂 (白水阿弥陀堂)・ (国宝) (福島)院いん 上皇の居所の称。 転じて上皇をさす呼称となった。 家屋に巡らした垣の意味から、一区画をなす建物を意味し、たとえば豊楽 (ぶらく)院、正倉院などのように、宮殿、倉庫、学校、 寺院 などの 名称 につけられたが、平安時代中ごろから、ただ

春遊天皇故居 千年歷史的京都御所 Shine的幽美幻境 Nidbox親子盒子

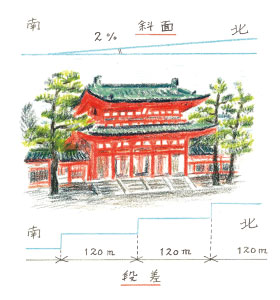

平安神宮の建物は、平安京の政治が行われていた建築物である朝堂院を8分の5のスケールで再現されています。 火災で焼失したものを昭和50年代に再建したものもありますが、美しい朱色の塗りと、雅な建築の美しさはは、京の都らしさをみせてくれます。 伏見区の歴史 平安時代 貴族文化と伏見 伏見区の歴史 中世 動乱の時代/北朝ゆかりの伏見 伏見区の歴史 安土桃山時代 秀吉が開いた城下町 伏見区の歴史 江戸時代~幕末 港湾商業都市の繁栄 伏見区の歴史 近代産業への飛躍/明治・大正・昭和へ 平安時代(800-10年頃) 和様建築 この時代は、椅子から板の間に座る生活に変わってきました。 坐式生活では天井を低くし、落ち着きのある空間が好まれたようです。 代表的な建物としては、平等院鳳凰堂などがあげられます。

平安の貴族の住まいは、 しんでんづくり 寝殿造りというもので、 じゅうたくようしき 平安時代に完成した住宅様式です。 南向きの寝殿を中心に、 さゆうたいしょう 左右対称に建物が建っています。7月、<仁和地震>東南海地方で大地震が起こる(m8級の大地震とされる)、平安京内の建物多数倒壊し死者多数 また七道諸国も大きな震動し建物多数倒壊、さらに津波により溺死者多数。 59宇多 8月、光孝天皇崩御 11月、宇多天皇即位 8 4平安時代は、大きく三つに分け られます。奈良時代から続く律 りつりょう 令 制度のなかで、天皇が中心に政治 を行なった9世紀末までを前期、 貴族が力をもつ摂関時代の11世 紀中頃までを中期、上皇が実権を 握る院政時代を後期とします。こ

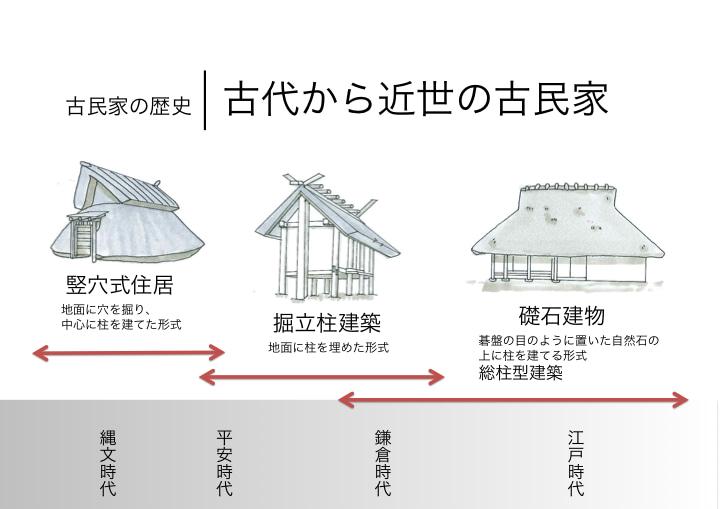

周辺では発掘調査がおこなわれた事例が少ないので、平安 時代の集落が新たに確認されたことは、この地域の歴史解明 につながるものとなりました。 調査区全景(東から)(写真奥が山代温泉) 新発見! 平安時代の宅地 掘立柱建物と井戸(上から)庭に面して、中心的な建物「寝殿」があります。 高床式の木造建築で、屋根にはひのき檜の皮が敷き詰められています。 部屋は板敷きで、畳は部分的に敷かれていました。 寝殿を囲むように、「対屋(たいのや)」という建物があります。 この屋敷には、東、北、北東に3つの対屋がありました。 寝殿と対屋を結ぶのは、「渡殿(わたどの)」と呼ばれる開放的竪穴住居は奈良・平安時代の一般的な居住施設です。 方形に地面を掘り下げた半地下式構造をもち、壁面には調理施設であるカマドが造りつけられます。 まず、「掘方(ほりかた)」と呼ばれる粗掘りを行い、その後、柔らかい土を用いて床面が平坦に整えられました。 半地下構造のため、出入り口部には階段を設置した小穴が見つかることもあります。 床面

飛鳥 平安時代 左官の起源 有限会社 坂本建美装

平安時代風背景 Clip Studio Assets

遺跡からは平安時代の5棟の掘立柱建物跡が見つかっています。 近接して公的施設の可能性のある一万田遺跡があります。 八稜鏡は石の上に置かれた状態で出土していることから地鎮・鎮壇具としての意があったものと考えられます。 そもそも日本人が住宅の中に、一段高くなった「板張りの床」をつくり、暮らし始めたのはいつ頃なのでしょうか。 旧石器時代から縄文時代に移り、人々が農耕や狩猟・採取を糧にして定住型生活を送るようになった頃、日本における住宅のルーツとされる竪穴住居がつくられるようにな平安時代の代表的な遺構としては有名 な「冨貴寺大堂」があります。 天平時代の法要は、金堂の前庭で行われる「庭儀」でしたが平安時代になると金堂の 前に別棟の礼堂(らいどう)が新しく増設され「双堂形式」になりました。しかし、この

京都平安時代建築語彙 Anderson 39 S Book Of Travel 隨意窩xuite日誌

平安時代 53 忙しい人のための平安時代 日本史 Youtube

Jan , 21 門の下から金貨が出土 平安時代の建物基壇跡も確認 京都・舞鶴の古刹で発掘 京都府舞鶴市松尾の古刹(こさつ)・松尾寺の仁王門解体修理にNov , 平安時代の服装と建物が、絵や写真で載っている本はないか。 下記の資料を紹介。 「服飾編」に服装の、「生活編」の中に小見出し「建築」あり。 時代ごとにまとまってはいないが絵の項目名の下に時代表記があり、「平安」も多数あり。 絵は白黒 平安時代の現在も残っている有名な建造物といえばなんですか?できれば京都付近にあるものでお願いします! 京都は応仁の乱で市中のほとんどが灰燼に帰したため、じつはあまり古い建物が残っていません。京都に残る平安時代の建築でいちばん有名なのは、宇治にある平等院鳳凰堂(国

平安貴族になりきり体験 いつきのみや歴史体験館

愛日研 三重多気 いつきのっみや歷史體驗館 歴史体験館 無料體驗 長知識 玩穿搭

今回は秦野の雅な奈良・平安時代の世界を、ご紹介し たいと思います! 稲荷木遺跡では、平安時代の竪穴建物が約60 軒発見されています。建物は重なり合うものは 少なく間隔を空けていることから、ほぼ同時期 に営まれていた集落と考えられます。難易度 ★★★ q12 十円硬貨(こうか)の表に刻(きざ)まれている建物は、平安時代の建物で国宝(こくほう)に指定されている京都の「平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)」ですが、「鳳凰」はあるお札にも登場します。 1 (木) ID/Gpi8giD9 門の下から金貨が出土 平安時代の建物基壇跡も確認 京都・舞鶴の古刹で発掘|文化・ライフ|地域のニュース|京都新聞 2

Kyoto Japon 19 De Noviembre De Kiyomizu Dera En Kyoto Japon El 19 De Noviembre 13 Fundada En Periodo Heian En 798 El Edificio Actual Fue Construido En 1633 Por Tokugawa Iemitsu

飛山城 平安時代の建物 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

平安時代の代表的な建築物 平等院鳳凰堂・中尊寺金色堂・醍醐寺 平安時代の 貴族の住居は、寝殿造と呼ばれる様式 で造られている。 大きな庭や池があるのが特徴的で、 正面には南を向く正殿(寝殿 1)、左右には2つの脇殿( 東対屋 ( ひがしのたいのや ) 4・ 西対屋 ( にしのたいのや ) )が置かれた。 今回は平安時代の宗教と建築・彫刻について、 日本の歴史を紹介します。 藤原氏が高い官位をほとんど独り占めするようになったのは、十世紀の末頃でした。 丁度この頃、天台宗の僧の中に浄土の教えを説く人があらわれました。 天台宗

京都御所 平安時代小説が好きな人にはたまらない場所 ウィローの湯煙 食べ物日記

人形による平安時代の再現 平泉町hiraizumi Cultural Heritage Center的圖片 Tripadvisor

平安時代から摂関家が有し、平安京内で最大の荘園「小泉庄(こいずみのしょう)」に関わる建物跡2棟が、京都市右京区の西院小で見つかったと

安倍晴明の真実 40歳からの転職で天職に出会い 神となった苦労人 住まいの本当と今を伝える情報サイト Lifull Home 039 S Press

お伊勢参りで明和町に寄り道 家族で平安時代にタイムスリップ 取材レポート 観光三重

刀剣ワールド 鎌倉時代の住宅 家 とは

橫跨海上的神祕宮殿嚴島神社 欣傳媒

人生的第一次視覺性文化震撼 日本 承啟人 Udn部落格

平安時代の建物 の画像素材 日本 国 地域の写真素材ならイメージナビ

日本建築の歴史 平安時代編 施工管理求人 俺の夢formagazine

日本建築史 平安時代貴族宅第風格 寢殿造 第凡內早餐 Udn部落格

平等院是藤原頼通於1052年 日本永承7年 創立的寺廟 山號 朝日山 正尊 阿彌陀如來 特色包括表現極樂世界的 鳳凰堂 日本平安時代屈指可數的佛像雕刻師 定朝精心雕刻的木造 阿彌陀如來坐像 以及日本三銘鐘之一的 梵鐘 等多種日本國家至寶 被指定為世界

Tableau In Mind 平安時代の人ともの

御室御所と呼ばれる京都 仁和寺 平安時代から受け継がれる門跡寺院の誇りと風格を感じよう 京都府 Lineトラベルjp 旅行ガイド

日本建築平安時代 每日頭條

平安時代斎宮の復元空間と斎宮跡 伊勢のブログ 伊勢のページ みんカラ

刀剣ワールド 鎌倉時代の住宅 家 とは

内裏 平安時代 Yu さんのイラスト ニコニコ静画 イラスト

京都平安神宮 白砂映襯的平安時代風格建築與大鳥居 白雪姬喫趣玩

愛日研 三重多気 いつきのっみや歷史體驗館 歴史体験館 無料體驗 長知識 玩穿搭

平安時代の建築と文化 シェルブラン日々つれづれ

平安時代の栄華を現代に伝える世界遺産 平等院 を訪れてみませんか キナリノ

曉得嗎 京都町家以外的格子趣 見真日

Good Joruny 92世界遺産厳島

日本再発見 たびを楽しむ 平安ロマン 感じられる史跡公園 さいくう平安の杜 三重県明和町 産経ニュース

平安時代的貴族豪宅 流行什麼風格 從金閣寺漫談寢殿造建築之美 新月藝術鑑賞 藝文講座

時代によって変化してきた社寺建築 社寺建築の豆知識

宇治散策9

平安時代創業の茶舗 通圓 つうえん でランチ お茶でほっこりしてきた 京都 宇治 メシ通 ホットペッパーグルメ

海外速递 历史小课堂 日本住宅的进步和生活方式的变化 时代

Kyoto Es Byodoin Templo Los Foto Gratis En Pixabay

京都平安神宮 白砂映襯的平安時代風格建築與大鳥居 白雪姬喫趣玩

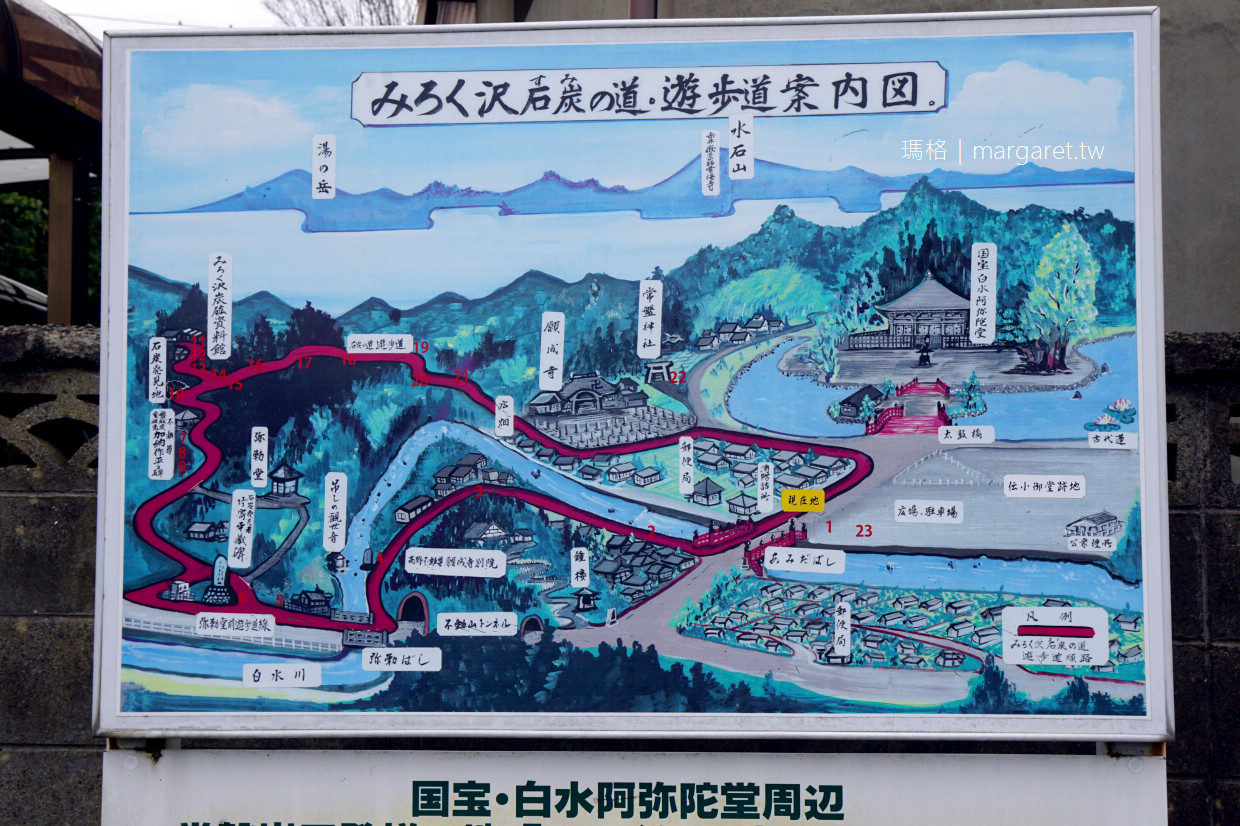

白水阿彌陀堂 福島唯一日本國寶 東北紅葉名所 平安時代末期歷史建物 瑪格 圖寫生活

復元建物4個 遺構 縄文時代 平安時代 江戸時代の名残だわ 街はぴ

平安神宮を徹底取材 平安京を思わせる建築に優美な日本庭園を鑑賞しよう Tabi Channel

日光山岳信仰的起始輪王寺

飛鳥 平安時代 左官の起源 有限会社 坂本建美装

Foto De Joubenoma Ruin Nyuzen Machi 平安時代の建物跡 Tripadvisor

建築 世界遺産平等院

日本建築 寝殿造り 書院造りなどから学ぶ日本の文化 ライフ 100年企業戦略オンライン

飛山城 竪穴 古代建物 日本の城写真集

今に奇跡的に伝わる 平安時代に極楽浄土を見事に具現した平等院鳳凰堂 京都 宇治 2009 いま明かす 旅を通じて広がった世界100景y Y

源氏好き必見 平安時代を忠実に再現した温泉旅館 旅殿 御所 社乃森 が非日常感満載 Jptrp Com

平安時代の建築の特徴や様式 平等院鳳凰堂 中尊寺金色堂 醍醐寺など No Architecture No Life

寝殿造 貴族の住空間 貴族の生活 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

平等院鳳凰堂 平安時代後期の寺院建築1 続 壺 齋 閑 話

世界遺産 嚴島神社が教えてくれるもの 平安時代から あたりまえ に継いできたこと 住まいの本当と今を伝える情報サイト Lifull Home 039 S Press

平安時代の建物各部の名前 あられの日記

平安時代へタイムスリップ 日本一綺麗な仲卸 万松青果株式会社

Sqnz4ng0yrsc6m

飛山城の写真 平安時代の復元建物 攻城団

日本文化 日本傳統建築物 領略茶室 塔式建築特色之美 Tsunagu Japan 繫日本

刀剣ワールド 平安時代の住宅 家 とは

春遊天皇故居 千年歷史的京都御所 Shine的幽美幻境 Nidbox親子盒子

京都府 京都市 京都御所に見る平安時代以降の建築様式の数々 今出川 北大路 北野 京都 の旅行記 ブログ By Bossさん フォートラベル

明和町 さいくう平安の杜は平安時代の建物が再現された絶好の写真スポットです Nakaseteの趣味ブログ ナカブロ

段差が物語る 古代宮殿 平安宮 ノジュール 50代からの旅と暮らしを応援する定期購読雑誌

京都平安神宮 白砂映襯的平安時代風格建築與大鳥居 白雪姬喫趣玩

奈良 平安時代 掘立柱建物 古代服部郷

あのドラマや映画のロケ地 平安時代にタイムトラベル えさし藤原の郷 岩手県奥州市 せんだいマチプラ

寢殿造 維基百科 自由的百科全書

春遊天皇故居 千年歷史的京都御所 Shine的幽美幻境 Nidbox親子盒子

平安時代の建物各部の名前 あられの日記

A Design Of A Heian Era Building 平安時代 建物 建築物

京都平安時代建築語彙 Anderson 39 S Book Of Travel 隨意窩xuite日誌

平安時代 建築 鈴手帖

奈良 世界遺產 法隆寺 京都bernice部落格 痞客邦

寝殿造 Wikipedia

白水阿彌陀堂 福島唯一日本國寶 東北紅葉名所 平安時代末期歷史建物 瑪格 圖寫生活

養命酒健康の森6 平安時代の民家 のめしこき日記

國風文化 维基百科 自由的百科全书

近畿 在京都宇治感受平安时代历史的风雅之旅 行程示例 Japan Travel By Navitime 日本旅游指南 公交搜索和路线规划

斎宮 平安時代の建物復元 伊勢志摩つれづれ

海外速递 历史小课堂 日本住宅的进步和生活方式的变化 时代

平安神宮のクチコミ 朱塗りの美しい神社 平安神宮 地球の歩き方 旅スケ

日本建築平安時代 每日頭條

平安時代の貴族の屋敷が豪華すぎる 驚きの家の広さと寝殿造とは 平安時代ブログ

平安時代の建物各部の名前 あられの日記

皇位继承的重要仪式 即位之礼 与大尝祭 Nippon Com

白水阿彌陀堂 福島唯一日本國寶 東北紅葉名所 平安時代末期歷史建物 瑪格 圖寫生活

平安時代斎宮の復元空間と斎宮跡 伊勢のブログ 伊勢のページ みんカラ

平安時代 寝殿造の構造と内装の特徴 しつらいの座臥具 障屏具 収納具 時は素敵な暮らしなり

寝殿造 貴族の住空間 貴族の生活 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

イスマイール サーマーニ廟は平安時代の建物 中央アジア最古のイスラム建築だそうです Seiko Hayashida Flickr

Japan In The Period Of 0 A D Page 4 Rise Of The East Wildfire Games Community Forums

平安時代へ えさし藤原の郷 4 タイムスリップ ふでの蹟 雑記帳

食堂 綱封蔵 聖徳宗総本山 法隆寺

平安時代の文化10選 服装 本 貴族の遊びに建築 すぐわかる平安時代の暮らし Rinto

Tripadvisor 九州最古の木造建築物 富貴寺大堂 平安時代の建物って 途方もない תמונה של Fukiji Temple Bungotakada

時代によって変化してきた社寺建築 社寺建築の豆知識

いまも息づく平安王朝の雅 まち ひと こころが織り成す京都遺産 京都の文化遺産

高城b遺跡 大溝で囲まれた平安時代の建物跡 14 Visitantes

白水阿彌陀堂 福島唯一日本國寶 東北紅葉名所 平安時代末期歷史建物 瑪格 圖寫生活

0 件のコメント:

コメントを投稿